Ein Gesamtkunstwerk von Architektur, Gartenkunst und Landschaft

Der Bergpark von Wilhelmshöhe am östlichen Hang des Habichtswaldes besteht aus der Verbindung einer Barockanlage mit einem großräumigen Landschaftsgarten. Seit drei Jahrhunderten ist der Park mit den berühmten Wasserspielen und der bekrönenden Großskulptur des Herkules die Hauptsehenswürdigkeit Kassels.

Die unter Landgraf Karl groß dimensionierte barocke Konzeption blieb unvollendet, prägt aber bis heute das Erscheinungsbild der Anlage. Das riesenhafte Oktogon mit dem Herkules und den Kaskaden ist das dominante Element der mittleren Parkachse, die östlich des Schlosses von der Wilhelmshöher Allee bis zur Stadt fortgeführt wird.

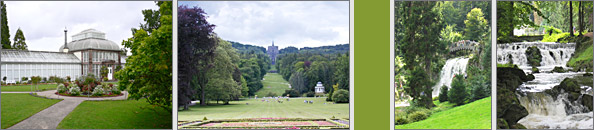

Seitlich der Hauptachse erstrecken sich die landschaftlichen Gartenbereiche, die Landgraf Wilhelm IX. ab 1786 anlegen ließ und die später im Norden noch erweitert wurden. Hier findet sich scheinbar unberührte Natur mit großem Artenreichtum an Gehölzen. Die Wasserkünste der barocken Kaskaden werden in „natürlicher“ Form durch den Park weitergeführt und in besonderer Weise inszeniert. Die romantische Löwenburg, das „chinesische Dorf“ Mulang oder das Gewächshaus mit Orchideen, Palmen und Kamelien gehören zu den weiteren Attraktionen.

Von der westlichen Freitreppe vor dem Schloss Wilhelmshöhe mit der berühmten Gemäldegalerie Alte Meister bietet sich ein eindrucksvoller Blick auf den mit 240 Hektar größten Bergpark Europas, der zur Aufnahme in die Welterbeliste der UNESCO angemeldet ist. Das sich vor dem Schloss erstreckende Bowlinggreen ist in den Randbereichen abwechslungsreich durch Baumgruppen, Solitäre sowie eine Säulenhalle eingefasst. Ein großes Teppichbeet vor der Schlosstreppe erinnert an die in Kassel ausgeprägte Blütezeit dieser Schmuckbeete Ende des 19. Jahrhunderts, als die kaiserliche Familie alljährlich zum Sommeraufenthalt nach Wilhelmshöhe kam.

Unterhalb des südlichen Schlossflügels liegt das „Tal der Flora“, das frühere „Elysium“, das insbesondere zur Blütezeit der zahlreichen Rhododendrenbüsche von größtem Reiz ist. Im anschließenden Bezirk bis zum 1790 entstandenen „Lac“ und der „Roseninsel“ findet die Pracht vielfältiger Blüten ihre Fortsetzung mit einer großen Vielfalt von Rosen. Schon Ende des 18. Jahrhunderts hatte hier Hofgärtner Daniel August Schwarzkopf (1738 – 1817) mit der Rosenzucht begonnen, darunter der berühmten „Perle von Weißenstein“.

Hinter dem Bowlinggreen liegt in der Mittelachse des Parks der von einem Rundtempel von 1817 flankierte Fontänenteich, aus dem zum Abschluss der Wasserspiele die gut 50 Meter hohe Fontäne aufsteigt. Den dichten Baumbewuchs des Landschaftsparks am nun ansteigenden Hang durchschneidet eine breite Schneise, in der die barocke Plutogrotte sichtbar wird. Den oberen Bereich beherrscht das Oktogon mit Grottenanlagen, der Kaskade und der acht Meter hohen Herkulesfigur, dem Wahrzeichen Kassels. Im südlichen Parkbereich erhebt sich die Löwenburg, die von ihrem Erbauer Landgraf Wilhelm IX. als privater Rückzugsort und auch als Begräbnisstätte errichtet wurde.

Am Anfang der Entwicklung standen die Pläne Landgraf Karls (1654 – 1730), das alte Landschloss mit Garten durch eine äußerst großzügig konzipierte Anlage nach dem Vorbild italienischer Renaissancegärten zu ersetzen. Der zu diesem Zweck in Rom engagierte Künstler Giovanni Francesco Guerniero (um 1665 – 1745) entwarf eine gewaltige Kaskade, die sich von der oberen Hangkante bis zu einem neuen Schloss erstrecken sollte. Davon wurde jedoch bis 1717 nur der obere Teil ausgeführt.

Von der Plattform des Oktogons bietet sich ein eindrucksvoller Blick über den Park. Dabei wird das Typische der barocken Planung, die Konzentration auf eine dominierende Wasserachse sichtbar, die durch einen von Hecken abgegrenzten Wald gelegt wurde. Die Grottenbauten unterhalb des Oktogons sind der Ausgangspunkt der Wasserspiele, denen ein mythologischer Hintergrund unterlegt ist: Der von Herkules besiegte Gigant Enkelados, der im „Riesenkopfbecken“ unter Felsmassen teilweise sichtbar ist, speit seinem Bezwinger einen Wasserstrahl entgegen. Seitlich verkünden die Figuren eines Fauns und eines Kentauren mit durch Wasserdruck laut tönenden Hörnern wie vor 300 Jahren den Beginn des zweimal in der Woche vorgeführten Wasserspektakels.

Die barocke Kaskade endet mit Neptungrotte und Neptunbecken. Ab hier erstreckt sich bis jenseits des 200 Meter tiefer liegenden Schlosses der später angelegte Landschaftspark mit seinen charakteristischen natürlich scheinenden Partien und Pflanzen, deren wechselnde Ansichten durch ein umfangreiches System geschwungen geführter Wege erschlossen und erlebbar gemacht werden. An seinen Rändern geht der Park, der nicht von Mauern oder Zäunen umgeben ist, sanft in die umgebende Landschaft und den Wald über. Ein alle Bereiche verbindendes Gestaltungselement ist das Wasser, dessen Lauf in gewolltem Kontrast zur barocken Mittelachse abwechslungsreich durch die seitlichen Bereiche geführt ist und an der künstlichen Ruine des „römischen“ Aquädukts besonders spektakulär präsentiert wird.

Die grundlegende Umgestaltung zum Landschaftsgarten sowie die Vergrößerung des Parks veranlasste Landgraf Wilhelm IX. (1743 – 1821) nach seinem Regierungsantritt 1785. Er beseitigte die von seinem Vater Friedrich II. seit 1760 beidseitig des Bowlinggreens vor dem Schloss angelegten kleinteiligen Bereiche mit ihrer Vielzahl von Kleinbauten und Figuren. Von Landgraf Friedrichs gartenkünstlerischen Bemühungen, die dem „anglo-chinesischen“ Stil zugerechnet werden, blieben neben zahlreichen exotischen Gehölzen einige der kleineren Bauten erhalten, so die Pyramide, das „Grabmal des Vergil“ und der Merkurtempel. Südlich des Schlosses war das „chinesische Dorf“ Mou-lang (Mulang) entstanden, dessen kleine Häuschen und die „Pagode“ weitgehend erhalten sind. Diese Objekte Friedrichs wurden in die grundlegenden Umgestaltungen unter Wilhelm IX. einbezogen und eingepasst.

Die Zielvorstellung der Planer drückt der Hofgärtner Schwarzkopf aus: „Alles was gebauet worden, harmoniret mit der Gegend, und ist im heroischen und großen Styl gemacht.“ Das sollte auch bei dem ab 1785 neu gebauten Schloss zum Ausdruck kommen, dem von Architekt Heinrich Christoph Jussow (1754 – 1825) mit mächtigen Säulen und Giebeln sowie einer Kuppel ein besonders monumentales Aussehen gegeben wurde. 1798, in dem Jahr, als die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm nach Kassel kamen, wurde der alte Namen „Weißenstein“ von Schloss und Park in „Wilhelmshöhe“ umgeändert.

Bei der letzten Parkerweiterung nach Norden entstanden um 1830 der „Neue Wasserfall“ sowie ein von Hofgärtner Wilhelm Hentze (1793 – 1874) konzipierter Bereich, den dieser zu einem reizvollen Landschaftsbild von großer Harmonie formte.

Text: Gerd Fenner

Adresse:

Bergpark Wilhelmshöhe

Schlosspark 3

34131 Kassel

Besucherzentrum „Im Alten Stationsgebäude“ (am Fuß des Bergparks)

Tel.: 0561-3163721

Email: besucherzentrum@museum-kassel.de

Website: www.museum-kassel.de

Eigentümer: Museumslandschaft Hessen Kassel mhk

Öffnungszeiten:

Der Park ist ganzjährig zugänglich

Besucherzentrum: Sommer 9.30 bis 17.30 Uhr, Winter 9.30 bis 16.30 Uhr

Preise: Frei

Kulturprogramm und Ausstellungen:

Wasserspiele vom 1. Mai bis 3. Oktober. Start der Wasserspiele am Herkules-Monument: mittwochs, sonntags, feiertags jeweils um 14.30 Uhr.

Stationen bis zum Zusammenfluss der Fontäne auf Höhe des Schlosses sind:

14.30 Uhr Start am Oktogon/Herkulesmonument

15.10 Uhr Teufelsbrücke

15.20 Uhr Aquädukt

15.30 Uhr Abschluss mit der Großen Fontäne

Führungen zu den Wasserspielen jeweils 14.00 Uhr, Treffpunkt Kassenhäuschen am Herkules.

Illuminierte Wasserkünste bei Nacht: Juni bis September, am ersten Samstag im Monat.

Touristische Informationen:

- Shop: Im Museum

- Café / Restaurant: ja

- WC: Im Besucherzentrum und am Schloss

- Parken: Am Besucherzentrum “Im Alten Stationsgebäude“

- Bänke im Park: ja

- Durchschnittliche Aufenthaltsdauer: 2-4 Stunden

- Barrierefreier Zugang: Die Hauptwege sind für Menschen mit Gehbehinderung zugänglich. Wegen der Hanglage teilweise starke Steigungen.

- Hunde sind an der kurzen Leine zu führen. Für die Entsorgung des Hundekots ist der Halter verantwortlich.